Die diesjährige Rindertierärztetagung „Cattle Camp“ auf Haus Düsse in Ostwestfalen stand zwar unter dem Motto „Back to Basics“, also zurück zu den Wurzeln, garniert und upgedated mit neuem Wissen, aber es zeigte sich mit den Beiträgen schon früh, dass sich der Beruf des Rindertierarztes mit seinen Anforderungen enorm schnell verändert.

times are changing – brauchen wir in zukunft noch tierärzte?

Die diesjährige Rindertierärztetagung „Cattle Camp“ auf Haus Düsse in Ostwestfalen stand zwar unter dem Motto „Back to Basics“, also zurück zu den Wurzeln, garniert und gespickt mit neuem Wissen, aber es zeigte sich mit den Beiträgen schon früh, dass sich der Beruf des Rinder-tierarztes mit seinen Anforderungen enorm schnell verändert.

Veränderung – in welcher Hinsicht?

Waren „Buiatriker“, so nennt man im Fachjargon Rinderpraktiker, über die letzten 2 Jahrhunderte hinweg in erster Linie als „Nothelfer“ und weniger in prophylaktischer Mission unterwegs, vollzieht sich

derzeit ein gravierender Wandel tatsächlich in die letztgenannte Richtung.

Warum?

Nicht durch die Tierärzte selbst ausgelöst, obwohl die sogenannte „integrierte“ Bestandsbetreuung als zukunftweisende Richtung schon vor etwa 40 Jahren ausgerufen wurde, sondern die technologische Entwicklung im Rahmen der Digitalisierung und Automatisierung. Insbesondere das Datenmanagement, das die letzten 3 Jahrzehnte als jeweilige Insellösung von den verschiedenen Herstellern von automatisierter Melk- und Fütterungstechnik entwickelt wurde, wird derzeit massiv von nur weniger als einer Handvoll namhafter Global Player der Sensortechnologie nach vorne gepuscht. Und die Landwirte spielen mit. Kaum ein progressiv ausgerichteter Betrieb will ohne diese Technologie auskommen,

sei es als Form von Boli, Ohrmarken oder Fußbändern. Und das ist auch gut so. Kühe werden so „gläsern“, wie sie es in der Form noch nie waren, die Algorithmen noch nie so präzise wie heute. Die Aussagen hinsichtlich Abkalbe-Zeitpunkt oder Krankheitsneigung erzielen eine bisher nicht gekannte Genauigkeit, die auch das tierärztliche Handeln und „Involvement“ stark tangieren. Immer weniger kommt es zu verschleppten Schwergeburten. Selbst in den Mutterkuhbereich halten die

Sensortechniken Einzug- und immer mehr erhält man die Gelegenheit zu einem früheren Zeitpunkt des sich entwickelnden Krankheitsgeschehens einzugreifen, um schlimmeres (klinischeres!) zu verhindern. Auch gerade im Fruchtbarkeitsmanagement erkennt man drohende Sterilitäten signifikant früher

mit nachhaltigen Benefits für den Landwirt, wie sinkenden erzwungenen Abgängen und einer echten Chance auf Steigerung der Lebenstags-Effektivität.

Wie sieht es in der Praxis aus?

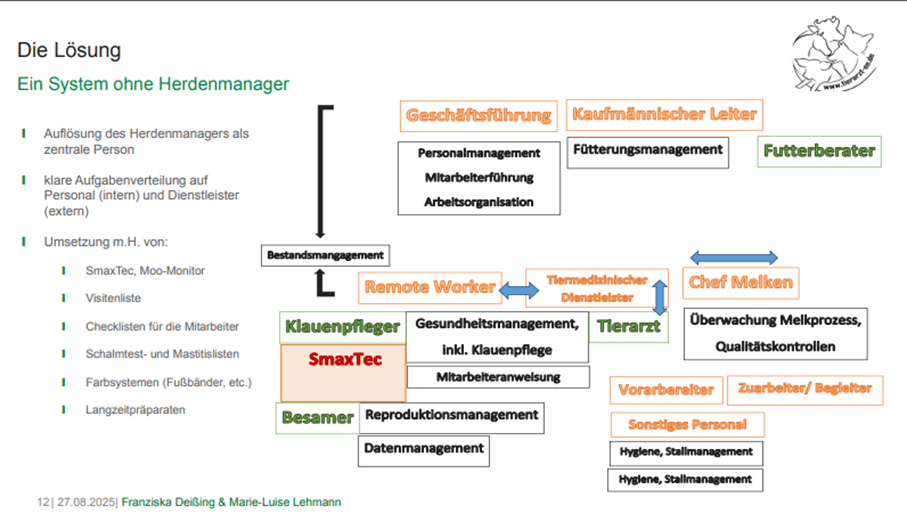

Wie gut diese beschriebene Entwicklung in der Praxis mittlerweile funktioniert, zeigten Franziska Deißing vom SVLFG aus Köllitsch und die Tiermedizinstudentin Marie-Luise Lehmann von der Tierarztpraxis Elsterwerda. Während Frau Deißing die aktuellen Sensormöglichkeiten im Allgemeinen vorstellte, skizzierte die Werksstudentin im 11. Semester Veterinärmedizin, wie sie an 3 Tagen in der Woche neben ihrem Studium in Leipzig es schafft, einen 900er Milchkuhbetrieb ohne effektiven Herdenmanager erfolgreich mit zu managen. Die Zuhörer kamen aus dem Staunen kaum noch heraus. Das Herzstück der Betreuung stellen hierbei die Alarm-/Arbeitslisten ausgelöst durch ein Pansenbolus-System (SMAXtec) des ehemaligen und inzwischen pensionierten Herdenmanagers dar, der offline von zuhause dreimal wöchentlich diese Arbeitsanweisungen zusammenstellt. Gleichzeitig wurden die Kommunikations- und Zuständigkeitsstrukturen neu organisiert und vereinfacht. Zweimal die Woche trifft sich das geschrumpfte Betreuungsteam persönlich vor Ort um sich neben dem digitalen Kanal auch physisch auszutauschen. Das Ergebnis ist mehr als überraschend: Nach mehr als 1,5 Jahren, in denen die Tierarztpraxis federführend das Herdenmanagement übernommen hat, hat sich nicht nur die Fruchtbarkeit erheblich verbessert, sondern auch die Krankheitsinzidenzen generell verringert und die Milchleistung optimiert. Aus anfänglich höheren Kosten in diesem neuen System ist mittlerweile ein gewinn- und zukunftsträchtiges Modell für die Betriebsinhaber geworden. Obwohl sich letzter Zeit wieder Bewerber um die vakante Stelle als Herdenmanager gemeldet hatten, geben die Entscheidungsträger dem derzeitigen Modell den Vorzug. Der Vorteil für die Tierarztpraxis liegt dabei ebenfalls auf der Hand: Durch die Einbindung der Studentin wächst eine zukünftige Angestellte heran, die bereits auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann und mit der Sensortechnologie bestens vertraut ist und die Ergebnisse auch entsprechend interpretieren kann.

Abbildung 1: Betrieb managen ohne Herdenmanager (Deißing & Lehmann, 2025)

Wie sieht es bei unseren europäischen Nachbarn aus?

Neben diesem äußerst interessanten Beitrag zur zukünftigen Ausrichtung von Tierarztpraxen zeigten beim Cattle Camp noch zwei Praxen aus Belgien und der Schweiz, dass sie in einer ähnlichen Philosophie unterwegs sind. Daniel Schmitz aus dem deutschsprachigen Teil Belgiens hat ein Praxismodell etabliert, dass Landwirte noch tiefgreifender unterstützen will, als das Projekt aus Sachsen: Er bietet Abo-Modelle an, wonach sich Landwirte sogar eine Wochenend- oder Urlaubsvertretung von Seiten der Praxis wünschen können. Dafür hat Schmitz selbst Landwirte und drei Tiermedizinstudenten angestellt, um diese Nachfrage stillen zu können. Auch für ihn stellt die Sensortechnologie ein unverzichtbares Tool für eine bessere und erfolgreichere Herdenbetreuung dar. Wie er sieht es auch der Kollege Beat Berchthold aus der Schweiz. Er ist bereits seit 12 Jahren in ähnlicher Philosophie unterwegs. Ausgehend vom Fokus einer unabhängigen Futterberatung durch Tierärzte, ist er mittlerweile mit einem 7köpfigen Team auf rund 130 Schweizer Betrieben unterwegs, um den Betriebserfolg über eine bessere Ökonomie zu optimieren. Neben zwei angestellten Landwirten hat Berchtold aber auch einen ehemaligen Elektrotechniker angestellt, der neben der computergestützten Herdenauswertung auch selbst vor Ort Kriechstrommessungen insbesondere in Melkständen durchführt. Was auf den ersten Blick erstmal etwas ungewöhnlich, sogar etwas „exotisch“ anmutet, scheint in der Schweiz einen regelrechten Nachfrageboom ausgelöst zu haben. Laut Berchthold haben ungewöhnlich viele Betriebe in der Schweiz mit versteckten Kriechströmen zu tun, er schätzt die Dunkelzimmer auf etwa bis zu 30%.

Werden Tierärzte in Zukunft verzichtbar?

Die oben beschriebenen Beispiele demonstrieren, dass die Sensortechnologie innerhalb einer relativ kurzen Zeit zum unverzichtbaren Standard auf den Betrieben geworden ist. Auch werben einige der wichtigsten Anbieter aktuell damit, auch den Kälberbereich vom ersten Lebenstag an abdecken zu können. Immer mehr Landwirte finden diese Idee sehr attraktiv und versprechen sich hier ähnlich gute Erfolge bei der Früherkennung von Erkrankungen oder Fehlentwicklungen. Noch dazu wird es auf absehbare Zeit möglich sein, den Aufzuchterfolg in direkter Relation zum Leistungsvermögen stellen zu können. Während heute die Kälberaufzucht noch eine Art „BlackBox“ ist, wo man nicht weiß bzw. nachweisen kann, was wirklich in der Aufzuchtphase den relativ wichtigsten Beitrag zum späteren Erfolg als Milchkuh darstellt, wird sich das in rund zwei Jahren bereits maßgeblich ändern. Dabei gilt, je weniger ein Kalb während der Saug- bzw. Abtränkephase von Erkrankungen betroffen wurde, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kalb mehr als sonst und bislang sein genetisches Potential auch ausschöpfen kann. Oder andersherum ausgedrückt, mit Sensortechnik wird man in Zukunft auch den Effekt metabolischer Programmierung sichtbarer machen können.

Heißt das dann umgekehrt auch, dass die Technologie

Tierärzten die Arbeit wegnehmen wird? Ja, das wird in großen Teilen so kommen,

dass die kurative Tätigkeit durch eine Verbesserung der Tiergesundheit

allgemein weniger werden wird. Auch werden einfache Routinetätigkeiten durch

tierärztlich geschulte oder ausgebildete Dienstleister durchgeführt. Umgekehrt

steigt aber auch auf der anderen Seite der Bedarf an disziplinär übergreifender

Beratung. Diese wird kaum auch auf absehbare Zeit durch Künstliche Intelligenz

zu leisten sein. Und genau hier gilt es für Tierärzte sich jetzt schon für die zunehmend

digitale Zukunft aufzustellen.

Viel Erfolg!

Euer Kälberblogger