Viele Landwirte setzen beim Schutz ihrer Kälber auf sogenannte „Kälberschlupfe“ oder Kälberklappen. Doch neue Erkenntnisse zeigen: Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Statt die Lungen gesund zu halten, fördern schlecht belüftete Rückzugsorte oft Keimkonzentrationen, die das Risiko für Lungenentzündungen massiv erhöhen. Was Kälber wirklich brauchen? Mehr Platz, ausreichend Stroheinstreu und frische Luft – nicht weniger. Warum der NestingScore 3 zur wichtigsten Stellschraube für Tiergesundheit wird und wie Sie typische Klimafallen vermeiden, lesen Sie hier.

Kälberklappe, -himmel und Co. – was Kälber wirklich wollen!

Vier von Fünf Landwirte sind davon überzeugt, dass ihre Kälber in der Gruppenhaltung in Gebäuden gegen Kälte und Zugluft mittels eines Kälberschlupfes geschützt werden müssen. Darunter versteht man einen zugfreien Rückzugsort, der mindestens von der Rückwand und einem „Dach“ überm Kopf gebildet wird. Die Ausgestaltung kennt dabei so gut wie keine Grenzen und wird von den Landwirten meist selbst gebaut und gemanagt.

Was in guter Absicht seit mehreren Jahrzehnten geschieht, hat allerdings die Lungengesundheit unserer Kälber nicht wirklich verbessern können. Jedes vierte Kalb entwickelt nachwievor zumindest eine subklinische Lungenentzündung, die meist durch eine zu hohe, unspezifische bakterielle und Schadgasbelastung getragen wird.

Ganz aktuelle Zahlen aus Großbritannien besagen sogar, dass 28,7% der Saugkälber einen Lungenschaden aufweisen. Haben wir damit ein handfestes Belüftungsproblem in Kälberställen? Welche Rolle spielt dabei die „Kälberklappe“?

Ist die Kälberklappe noch zeitgemäß?

Die Frage kann nicht 100%ig eindeutig beantwortet werden, aber spätestens seit der PraeRi-Studie aus 2020 wissen wir erstmals, dass wir es hierzulande mit der Bedeutung einer guten und ausreichenden Stroheinstreu nicht so genau nehmen. Was so banal klingt, hat zum Teil verheerende Folgen: Nur im Osten der Republik wird in den kalten Monaten zu 25% ausreichend Stroh eingestreut und der erforderliche NestingScore 3 erreicht, im Rest der Republik schafft das sogar nur jeder 13te Betrieb! – Wir kompensieren von daher unsere Sparsamkeit bei der Einstreu (6%) mit dem Bau eines „Kälberschlupf“, den 80% der Landwirte vorhalten. Was in guter Absicht geschieht, schneidet die Kälber jedoch von der notwendigen Frischluftzufuhr ab und erschwert den konstanten und minimalen Luftaustausch von 4-6 Luftwechsel in der Stunde.

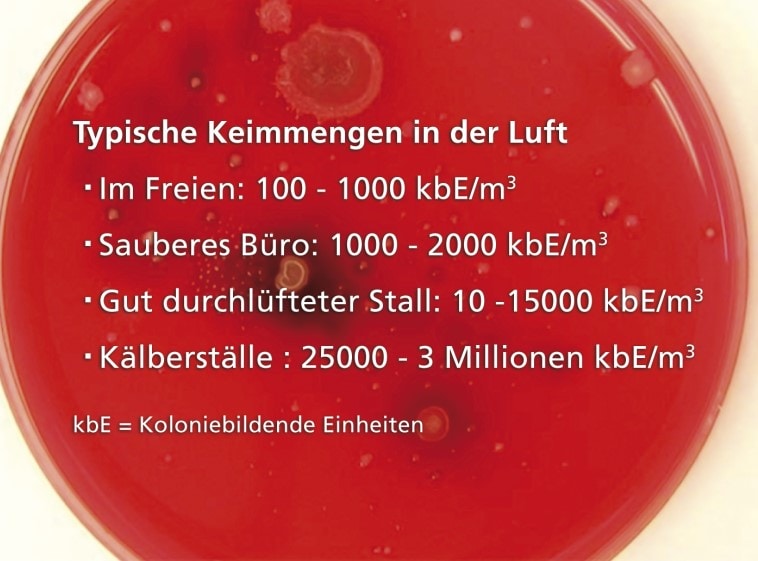

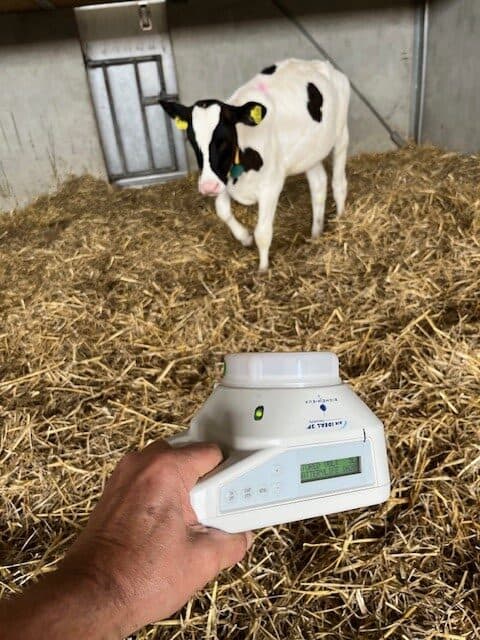

Mittels Luftkeimmessgeräten kann man sehr einfach feststellen, dass speziell im Kälberschlupf regelmäßig die mit Abstand höchsten Keimkonzentrationen in Kälberställen gemessen werden.

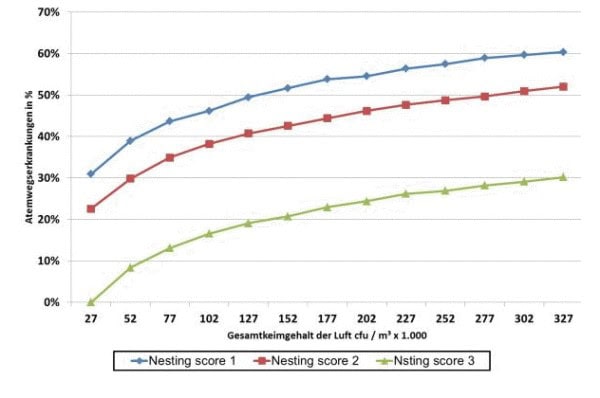

Während Keimkonzentrationen von unter 15.000 kbE/m3 als unbenklich gelten, lagen im Kälberschlupf die Konzentrationen um bis zu 3 Mio. kbE/m3, also bis zu 200x höher als erwünscht. Die Korrelation verläuft dabei fast linear, das heißt bei doppelter Keimbelastung verdoppelt sich auch das Risiko für Lungenentzündungen.

Den Amerikanern ist es zu verdanken, dass wir heute mehr Informationen zu der wahren Bedeutung eines guten Mikroklimas für die Kälber haben. Und sie entlarven damit auf unserer Seite eine Fehleinschätzung. Es ist nämlich nicht die Abschottung gegen Kälte von oben, wie man meinen sollte, was für ein gutes Mikroklima sorgt, sondern das natürliche Bedürfnis des neugeborenen Kalbes nach „Abducken“ in tiefer Stroheinstreu bei gleichzeitig vorherrschendem Luftaustausch. Kälte ist bei üppiger Stroheinstreu nicht das Problem! Die Forscher der Uni Wisconsin entwickelten den sogenannten „NestingScore“ um das jeweilige Mikroklima vor Ort besser einschätzen zu können. NestingScore 3 bezeichnet dabei die optimalen Verhältnisse, die das geringste Risiko für Lungenentzündungen mit sich bringen. Kälber sollen gleichsam „im“ Stroh liegen und nicht auf dem Stroh. Was im Sommer vollkommen ok und auch gewünscht ist, dass ein Kalb „oben“ aufliegt (NestingScore 1 und 2) und Wärme abgeben kann, birgt in den Übergangs- und kalten Monaten ein erhebliches Erkrankungsrisiko. Denn Kälber sind bekanntermaßen zugluftempfindlich. Schon ab 0,4 m/s können sie auskühlen und krank werden. Nicht aber, wenn sie im Stroh versinken können, und das Langstroh um sie herum ein Luftpolster aufbauen hilft.

Neben dem physikalischen Effekt bringt die ausreichende Einstreu aber auch noch einen nicht zu unterschätzenden psychologischen Benefit mit sich: Kälber und auch Rinder im Allgemeinen „fühlen“ sich auch nach zehntausenden von Jahren ihrer Domestikation als Beutetiere. Diese Ur-Angst ist ein ganz alter Überlebensinstinkt aus der weiten Steppenlandschaft und konnte bislang nicht komplett herausgezüchtet werden.

Mit ausreichender Einstreu fühlt sich ein Kalb deshalb auch sichtlich behüteter und „versteckter“.

Schadgasfalle „Kälberhimmel“

Seit rund 10 Jahren gibt es die Überdruck-Luftschläuche („Tubes“) bei uns. Bei der Einführung hier bei uns war ich nicht unerheblich mitinvolviert. Zusammen mit einigen Tierärzten waren wir damals in die USA gereist um an der Universität Madison von Prof. Nordlund in diesem neuen Ansatz geschult zu werden. Uns so wurden die ersten Tubes bei uns installiert mit meist großem Erfolg. In der Regel sank der Antibiotikumverbrauch um mindestens die Hälfte in Ställen, die mittels der Schläuche Frischluft einbrachten.

Allerdings war und ist da auch festzuhalten, dass sich die Schläuche gerade bei der Belüftung von Kälberhimmel auch schwer tun können. Vom Schlauch aus gesehen, fängt sich die Frischluft in dieser „Sackgasse“ und erschwert den notwendigen Luftaustausch, weil die Luft nur schwer nach oben entweichen kann. Lässt man dagegen die Klappe weg, ist dies leichter möglich.

Das setzt aber auch voraus, dass die Landwirte für ausreichend Einstreu sorgen. Und genau das scheint der „Casus knacksus“ in der Praxis zu sein. Mit einfach nur Langstroh einstreuen ist es nämlich nicht getan! Die Besatzdichte spielt auch eine entscheidende Rolle. Auch hier hat man erst seit 2-3 Jahren erkannt, dass man bisher von falschen Bedarfszahlen ausgegangen war und leider immer noch, – auch was Förderungen angeht- ausgeht. Die erfolgreichsten Betriebe planen und bieten ihren Kälbern in der Gruppe mind. 4 und mehr Quadratmeter Platz an. Damit fällt es nicht nur leichter, den Nestingscore von 3 permanent aufrechtzuerhalten, sondern die Schadgaskonzentration wird gleichzeitig auf ein Mindestmaß reduziert, – tägliches Nachstreuen vorausgesetzt. Und zu guter Letzt auch nicht zu vergessen und nicht unerheblich: Man muß weniger häufig misten, da sich die Kälberausscheidungen auf eine wesentlich größere Fläche verteilen und vom Stroh gut aufgesaugt werden.

Fazit:

In vielen Stallungen führt der Kälberhimmel leider zur schädlichen Klimafalle und bewirkt das Gegenteil, was man eigentlich damit bezwecken wollte. Häufigster Grund ist im Prinzip ein Paradoxon: Wir streuen viel zu wenig Stroh ein, sehen, dass die Kälber krank werden, installieren eine künstliche Decke (Kälberklappe) und erkennen nicht, dass die Lösung in einem besseren Einstreuverhalten liegt. NestingScore 3 ist nicht nur ein profaner, inhaltsloser Wert – er ist schlicht und einfach der Schlüssel zu einer besseren Lungengesundheit auf Ihrem Betrieb. Wir haben hier so unglaublich viel Potential – höchste Zeit, es zu nutzen!

Hallo, Ich habe eine Frage zu Ihrem Ratschlag hinsichtlich einer Gruppengröße von 4 Quadratmetern pro Kälbe. In dem Artikel heißt es, dass erfolgreiche Betriebe 4 Quadratmeter pro Gruppe einhalten, um die optimale Nestpunktzahl zu erreichen. Stützt sich diese Empfehlung auf wissenschaftliche Untersuchungen oder basiert sie auf Gesprächen mit mehreren Landwirten? Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort!

Mit freundlichen Grüßen

Tristan Damveld

Hallo Herr Damveld, vielen Dank für Ihre Frage. In der Tat kenne ich persönlich noch keine wissenschaftliche Studie zum größeren Platzbedarf. Die neuen Maßwerte entstammen alle von Betrieben mit extrem guter Kälbergesundheit. Ich hoffe, dass die Wissenschaft sich diesem enorm wichtigen Gesundheitsthema in Zukunft annimmt.

Hallo Herr Zieger,

ich mache mir aktuell Gedanken über einen neuen Fresser Aufzuchtstall. Ich verfolge ihre Beiträge auf Instagram schon seit längerem, würden sie mir für die Fresseraufzucht einen Kaltstall oder einen klassischen Klima geführten Stall empfehlen? Sie schreiben von 4-5m² Platz je Kalb und täglich frisch einstreuen, wissen Sie hierzu den Strohbedarf pro Tier und Jahr? Helfen sie auch neue Ställe zu planen?

Ich freue mich von ihnen zu hören.

Besten Dank schon mal.

Gruß Michael Mayer

Hallo Herr Mayer, vielen Dank für Ihr Interesse an meinem Blog und Ihre Frage.

Ja, Fresseraufzucht in Kaltställen geht auch sehr gut, und ja wir brauchen relativ viel Stroh dafür, das ist richtig. Wir gehen davon aus, dass ein rund 100 kg schweres Kalb pro Tag etwa 3 bis 7 kg Stroh benötigt.

Sehr gerne helfen wir bei der Realisierung Ihres Stalles! Zögern Sie nicht, mich direkt anzusprechen.

Schöne Grüsse

Peter Zieger

Hi Peter,

toller Beitrag und gut, dass wir hier mit unserer Beratung konform gehen.

Leider werden noch immer Kälberhimmel von vielen Beratern empfohlen.

Kann ich die Studie von 2020 irgendwo finden?

Viele Grüße aus der Eifel!

Hi Dominique

Vielen Dank für Deine Nachricht! Die PraeRi Studie ist frei im Netz erhältlich über die TiHo Hannover oder auch FÜR Berlin bzw. auch über Facebook

Lg

Peter